1. 歯槽膿漏の基本概念及び背景理解:定義、歴史、核心原理分析

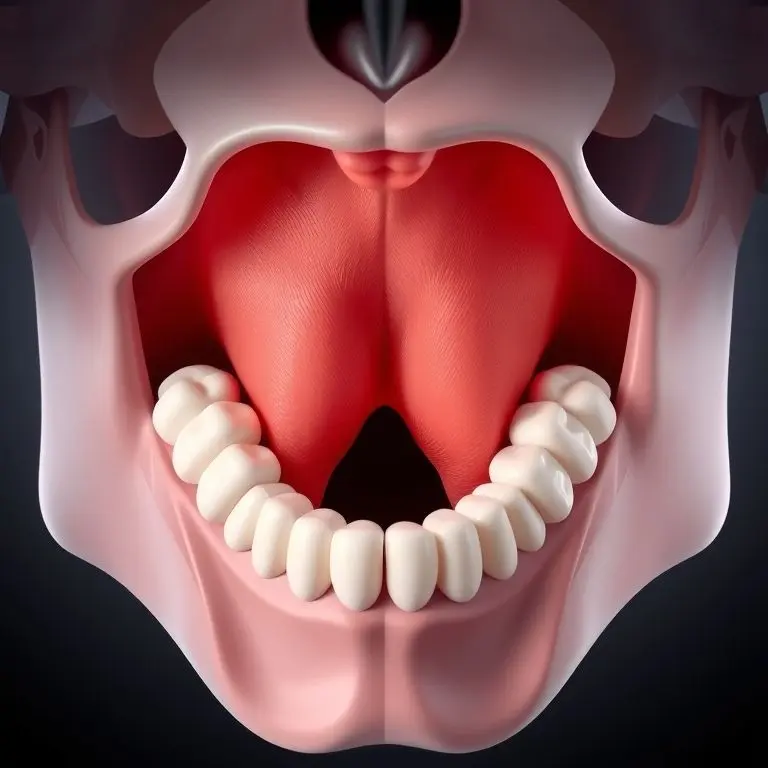

歯槽膿漏は、歯周病が進行した重度の状態を指し、歯を支える歯周組織(歯肉、歯根膜、歯槽骨)が破壊されていく感染症です。初期段階の歯肉炎では歯茎のみに炎症が見られますが、これが進行し歯槽骨にまで影響が及ぶと歯槽膿漏と診断されます。この病気は、歯を失う主な原因であり、日本の成人の約8割が何らかの歯周病にかかっているとされるほど身近でありながら、その深刻さが十分に認識されていないのが現状です。

歴史的な認識と現代の定義

歯槽膿漏という言葉自体は比較的新しい医学用語ですが、人類の歴史を通じて歯周病の記録は存在します。古代エジプトのミイラからも、重度の歯周組織の破壊が見つかっており、人々はこの「歯の土台を失う病」に悩まされてきました。しかし、その原因がプラーク(歯垢)内の細菌であると特定され、科学的な治療法が確立されたのは近年の歯科医学の進歩によるものです。現代においては、歯槽膿漏は単なる口腔内の炎症ではなく、細菌感染による慢性炎症性疾患として捉えられています。

核心原理:プラークと免疫応答

歯槽膿漏の核心原理は、歯と歯茎の間に蓄積するプラーク、すなわち細菌の塊から始まります。この細菌が毒素を放出し、それに対して体が防御反応として炎症を起こすのが最初のステップです。この炎症が持続することで、体自身の免疫細胞が細菌だけでなく、誤って歯槽骨などの自己組織まで破壊し始めるという点がこの病の厄介なところです。特に、糖尿病や喫煙などの全身的な要因が加わると、この炎症反応が過剰になり、破壊の進行が加速します。この病の進行を防ぐには、炎症の引き金となるプラークの徹底的な除去が戦略となります。

2. 深層分析:歯槽膿漏の作動方式と核心メカニズム解剖

歯槽膿漏は静かに進行する病であり、その作動方式を理解することが早期発見と効果的な治療へのガイドとなります。この病のメカニズムは、「細菌の侵入」から「歯周ポケットの形成」、「歯槽骨の破壊」、そして「歯の脱落」へと段階的に解剖できます。それぞれのステップが次の段階へと連鎖し、組織の不可逆的な損傷を引き起こします。

ステップ1:細菌による初期炎症(歯肉炎)

まず、ブラッシング不足などにより歯周ポケットと呼ばれる歯と歯茎の境目にプラークが溜まり、細菌が増殖します。この細菌が出す毒素が歯茎に触れることで、歯肉炎が発症します。この段階では、歯茎が赤く腫れ、ブラッシング時などに出血することがありますが、歯槽膿漏とは異なり、歯槽骨の破壊はまだ起きていません。この状態であれば、適切なブラッシングとプロフェッショナルなクリーニングによって完全に回復が可能です。

ステップ2:歯周ポケットの深化と病原性細菌の増殖

歯肉炎が放置されると、細菌の塊は石灰化して歯石となり、歯石の上にはさらにプラークが溜まります。歯茎の炎症は悪化し、歯と歯茎の付着が破壊され始め、歯周ポケットが深くなります。この深いポケットは酸素が行き届きにくいため、酸素を嫌う特定の歯槽膿漏関連の悪玉細菌(嫌気性菌)にとって理想的な温床となります。これらの病原性の高い細菌が増殖することで、破壊の速度が加速します。

ステップ3:歯槽骨の破壊と進行性の組織損傷

深くなった歯周ポケット内の細菌や毒素、そしてそれに対抗する体の免疫細胞が過剰に反応することで、いよいよ歯槽膿漏の核心である歯槽骨の破壊が始まります。歯槽骨は歯を顎の骨にしっかりと固定している土台です。この骨が溶けていくと、歯の支持組織が失われ、歯が揺れ始めます。このプロセスは通常、痛みを感じにくいため、自覚症状が現れたときには既に手遅れになっているケースが少なくありません。レントゲン検査によってこの骨の破壊の程度が確認され、病気の進行度を判断する基準となります。

ステップ4:最終段階としての歯の動揺と喪失

歯槽骨の破壊が進み、歯の根を支える骨が半分以上失われると、歯は食事の際にもグラグラと動くようになります。歯周ポケットからは膿が出ることがあり、これが膿漏という名の由来です。最終的に、歯を支える力が完全に失われた結果、歯は自然に抜け落ちるか、やむを得ず抜歯の選択をすることになります。この進行的なメカニズムを理解することは、予防の戦略を立てる上で最も重要な要素です。

3. 歯槽膿漏活用の明暗:実際適用事例と潜在的問題点

歯槽膿漏の治療と予防における現代医療技術の適用は、多くの患者に希望をもたらす「明」の部分と、克服すべき「暗」の部分が存在します。ここでは、実際の治療事例から見えてくる主要な長所と、その導入・活用に際して必ず考慮すべき短所を、経験的観点から詳細に分析します。

3.1. 経験的観点から見た歯槽膿漏の主要長所及び利点

現代の歯槽膿漏治療は、単に進行を遅らせるだけでなく、失われた組織の一部を回復させることも可能になりつつあります。これは患者のQOL(生活の質)を大きく向上させるメリットであり、特に以下の2点が核心的な長所と言えます。

一つ目の核心長所:歯の長期保存可能性の大幅な向上

最も重要な長所は、適切な治療介入によって、かつては抜歯とされた歯の長期保存が可能になったことです。特に、歯周組織再生療法などの高度な技術は、破壊された歯槽骨や歯根膜を部分的に再生させることを目指します。これは、単なるクリーニングや歯石除去では得られない、構造的な回復を可能にします。この再生技術の導入により、患者は天然歯を長く使い続けるという未来の展望を持つことができます。例えば、部分的な骨欠損に対してエムドゲインやGTR法などの活用法が適用され、歯の動揺が改善された事例は少なくありません。

二つ目の核心長所:全身疾患リスクの低減と健康の相乗効果

歯槽膿漏の治療は、口腔内だけの問題に留まりません。口腔内の慢性炎症が軽減されることで、全身の健康に相乗効果をもたらします。研究により、歯槽膿漏が糖尿病、心疾患、脳卒中、誤嚥性肺炎などの発症リスクを高めることが明らかになっています。炎症の元を絶つことで、これらの全身疾患のリスクが低減することが期待されます。例えば、重度の歯槽膿漏患者が治療後に糖尿病のヘモグロビンA1c値が改善したという臨床的な経験は、この長所を裏付けるものです。口腔ケアを徹底することは、全身の健康維持のための重要な戦略となるのです。

3.2. 導入/活用前に必ず考慮すべき難関及び短所

一方で、歯槽膿漏の治療と予防には、患者と医療側の双方にとって無視できない難関と短所が存在します。これらの注意事項を事前に理解しておくことは、治療の失敗を防ぎ、最良の結果を得るための選択基準となります。

一つ目の主要難関:患者のモチベーション維持とセルフケアの難しさ

最大の難関は、病気の慢性的な性質と、治療後の長期にわたるセルフケアの徹底が必要とされる点です。歯槽膿漏は生活習慣病の一面が強く、歯科医院での治療が成功しても、その後の毎日のブラッシング、フロス、定期的なメンテナンスを怠れば容易に再発します。特に、自覚症状が少ない病気であるため、治療を終えて痛みが引くと、患者のモチベーションが低下しやすいという短所があります。治療の成功は、医師の技術だけでなく、患者自身の病気に対する理解度と日々の努力に大きく依存するため、歯科衛生士による継続的なガイドと教育が不可欠となります。

二つ目の主要難関:治療期間の長期化、費用、そして再発リスク

高度な歯槽膿漏治療、特に再生療法などは、一般的に治療期間が長く、保険適用外の技術も多いため高額な費用がかかるという短所があります。重度の患者の場合、数カ月から年単位の治療期間が必要となることも珍しくありません。また、治療によって一度改善しても、前述の通りプラークコントロールが不十分だと再発のリスクが常に伴います。これは、治療に費やした時間と費用が無駄になる可能性があることを意味します。このため、治療の展望としては、費用対効果と患者のライフスタイルを考慮した、現実的な選択基準を設けることが重要となります。高度な治療を選ぶ際には、その後のメインテナンス体制まで含めて計画を立てる必要があります。

4. 成功的な歯槽膿漏活用のための実戦ガイド及び展望(適用戦略及び留意事項含む)

歯槽膿漏との戦いに勝利し、健康な口腔を維持するためには、明確な実戦ガイドと適用戦略が必要です。治療が成功した後の未来の健康を確保するためにも、以下の留意事項を遵守することが不可欠です。

成功への実戦ガイド:三位一体の戦略

成功的な歯槽膿漏の克服は、「プロフェッショナルケア」「セルフケア」「生活習慣の改善」という三位一体の戦略によって達成されます。まず、プロフェッショナルケアとして、歯科医師による徹底的な歯石除去(スケーリング・ルートプレーニング)と、必要に応じた外科的治療を受けます。次に、最も重要なセルフケアでは、TBI(トゥース・ブラッシング・インストラクション)に基づき、歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやデンタルフロスを毎日欠かさず使用することが核心です。これらを適切に活用することで、細菌の温床となるプラークを自宅で効果的に除去できます。

留意事項:全身の健康状態との連携

歯槽膿漏を治療する上で見落とせない留意事項は、全身の健康状態との連携です。特に糖尿病患者は、高血糖状態が免疫機能の低下と炎症の悪化を招き、歯槽膿漏を進行させやすくなります。逆に、歯槽膿漏の治療は糖尿病のコントロールを改善するメリットもあります。したがって、治療計画には、喫煙や食生活の改善といった生活習慣の改善も強く含めるべきです。歯科医師に自身の全身疾患の背景を正確に伝えることが、治療を成功させるための重要な選択基準の一つとなります。

歯槽膿漏治療の展望:再生医療と予防の進化

歯槽膿漏治療の未来の展望は、より非侵襲的で効果的な再生医療の進化にあります。失われた歯周組織を完全に再生させる技術の研究が進んでおり、将来的には現在の治療よりも予知性の高い組織回復が可能になるかもしれません。しかし、それ以上に重要な展望は、AIやIoT技術を活用した予防の進化です。個人のプラークの状態を正確に分析し、最適なブラッシング方法をリアルタイムでガイドするスマート歯ブラシやアプリなどが、歯槽膿漏の発生自体を劇的に減少させる未来に繋がります。予防こそが最良の戦略であり、その原理は変わりません。

結論:最終要約及び歯槽膿漏の未来方向性提示

これまでに見てきたように、歯槽膿漏は放置すれば歯を失うだけでなく、全身の健康にも悪影響を及ぼす深刻な慢性炎症性疾患です。しかし、現代の歯科医療は、その歴史と原理の解明を通じて、早期発見と適切な治療、そして何よりも継続的なセルフケアによって、その進行を止め、多くの歯を救うことを可能にしました。

このコンテンツが提供した専門的な知識と経験的なガイドに基づき、読者のあなたが取るべき行動は明確です。それは、歯槽膿漏を過度に恐れるのではなく、その核心を理解し、毎日の口腔ケアを戦略的に実行することです。専門家による定期的なクリーニングと検診を選択し、自宅でのブラッシングと補助器具の活用を習慣化してください。

歯槽膿漏の未来の方向性は、治療から予防への移行にあります。高度な再生医療技術が進化する一方で、プラークコントロールという基本に立ち返り、個々人のリスク因子に基づいたカスタムメイドの予防ガイドラインが重要になっていくでしょう。今日得た知識を活用し、あなた自身の口腔の未来を守るための選択を今すぐ始めてください。健康な歯と歯茎は、豊かな生活を送るための揺るぎない土台となるのです。