1.クラゲ料理の基本概念及び背景理解:定義、歴史、核心原理分析

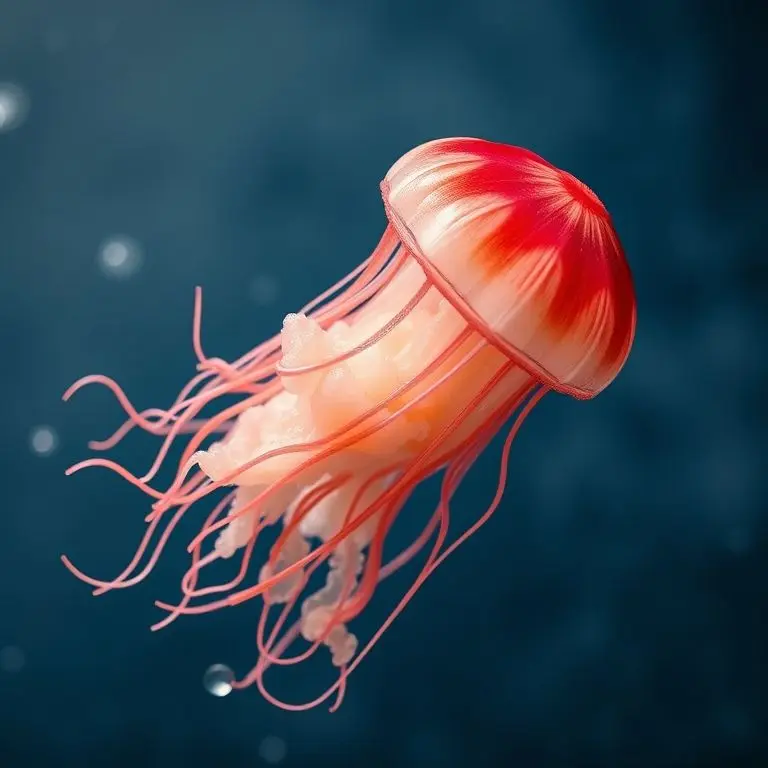

クラゲ料理とは、食用に適した特定の種類のクラゲを加工・調理したものを指します。主に利用されるのは、ビゼンクラゲやエチゼンクラゲといった大型のクラゲの傘や口腕部です。これらは独特のコリコリとした弾力ある食感を持っており、その核心原理は、クラゲの組織に含まれるコラーゲン繊維と多糖類にあります。生のクラゲは毒性を持つものも多く、また非常に水分が多いため、古くから食するためには適切な下処理と保存技術が不可欠でした。

クラゲ料理の歴史は非常に長く、特に中国では唐の時代(7世紀頃)にはすでに食されていたという記録があります。古文書には、クラゲが薬効を持つ食材としても珍重されていたことが記されており、その権威性と信頼性は歴史的に証明されています。伝統的な加工プロセスは、クラゲの傘から粘液や内臓を取り除き、食塩とミョウバンを用いた塩漬け・脱水処理を行うのが基本です。この処理により、クラゲの水分が抜け、特有のパリパリとした歯ごたえが生まれます。この加工過程こそが、クラゲを安全で美味しい食材へと変えるための核心原理なのです。

現代においても、クラゲ料理は中国、日本、韓国、東南アジア諸国で愛されており、特に中華料理では前菜(冷菜)の定番として非常に重要な位置を占めています。

2. 深層分析:クラゲ料理の作動方式と核心メカニズム解剖

クラゲ料理を特徴づける「コリコリ」または「パリパリ」という食感は、科学的な核心メカニズムによって生み出されています。このメカニズムは、主にコラーゲンとミョウバンという二つの要素が鍵を握ります。クラゲの体組織の大部分は水分とタンパク質(コラーゲン)で構成されていますが、そのままでは食感も風味も不十分です。食用クラゲの作動方式(つまり、美味しくなるプロセス)は、まず塩漬けによる脱水から始まります。高濃度の塩分によってクラゲの細胞から水分が引き出され、体積が大幅に減少します。

次に、この過程でミョウバン(硫酸アルミニウムカリウム)が重要な役割を果たします。ミョウバンは収斂作用を持つため、コラーゲン繊維を引き締め、架橋構造を強化します。この化学的な固定化こそが、クラゲに強力な弾力性と崩れにくい構造を与える核心メカニズムです。加工後のクラゲは、元の重量のわずか10%から20%程度にまで凝縮され、長期保存が可能となります。この加工を経ることで、初めてクラゲは安全かつ独特の食感を持つクラゲ料理の材料となるのです。

さらに、クラゲの栄養学的な側面も無視できません。加工後のクラゲ料理は、水分が抜けた分、低カロリーでありながら高タンパク質、特にコラーゲンを豊富に含んでいます。このため、美容や健康を意識する人々にとっても魅力的な食材となっています。また、不溶性食物繊維も含むため、腸内環境の改善にも寄与すると言われています。このように、クラゲ料理は単に珍しい食材というだけでなく、歴史に裏打ちされた加工技術と現代的な栄養学的観点からも価値のある食材として信頼性が高いのです。

3.クラゲ料理活用の明暗:実際適用事例と潜在的問題点

クラゲ料理は、アジア各地で多様な料理として活用されていますが、その導入と消費には明確な長所と短所、そして考慮すべき潜在的問題点が存在します。

3.1. 経験的観点から見たクラゲ料理の主要長所及び利点(詳細利点2個にそれぞれ小見出し含む)

私の経験的観点から見て、クラゲ料理の最大の魅力は、そのユニークな食感と健康への利点に集約されます。

一つ目の核心長所:類を見ないテクスチャーと多様な料理への応用戦略

クラゲ料理の最も際立った長所は、他の食材では決して味わえないテクスチャーです。適切に処理されたクラゲは、歯切れの良いパリパリ感と弾力のあるコリコリ感を併せ持ち、これが食の体験に決定的な深みを与えます。この食感は、冷菜としての和え物やサラダに加えることで、全体の食感を豊かにする戦略的要素となります。例えば、ごま油と酢、醤油で和える中華風冷菜は、その代表的な活用事例です。クラゲ自体には強い味がないため、タレやドレッシングの味を最大限に引き立て、多様な風味を受け入れる柔軟性も持ち合わせています。これにより、和食、洋食など、ジャンルを超えた応用が可能になります。

二つ目の核心長所:低カロリー・高コラーゲンによる美容と健康への寄与

次に重要な利点は、健康志向の現代において見逃せない栄養学的側面です。加工されたクラゲ料理は、カロリーが非常に低く、ダイエット中の人々にとって罪悪感なく楽しめる食材です。さらに、コラーゲンが豊富に含まれているため、肌の弾力維持や関節の健康をサポートする食材としても価値があります。コラーゲンは、私たちの身体の結合組織の主要成分であり、その摂取は美容とアンチエイジングに関心が高い層に強くアピールします。この健康的側面が、クラゲ料理の信頼性を高める重要な要素となっています。

3.2. 導入/活用前に必ず考慮すべき難関及び短所(詳細難関2個にそれぞれ小見出し含む)

しかし、クラゲ料理の消費と導入には、安全と品質に関わるいくつかの難関と潜在的問題点が存在します。これらを詳細かつ親切に理解しておくことは、信頼できる情報源としての役割を果たす上で不可欠です。

一つ目の主要難関:不適切な前処理に伴う潜在的な安全上の問題

クラゲ料理を安全に楽しむための最大の難関は、前処理の複雑さとそれに伴う潜在的なリスクです。前述の通り、生のクラゲには毒性を持つ種が多く存在し、食用に適した種であっても、体内に含まれる粘液や細菌の除去、そして脱塩と凝固のための適切な化学処理(ミョウバン処理など)が不可欠です。もしこの加工プロセスが不適切に行われた場合、未処理の毒素や過剰な化学残留物、特にアルミニウム成分の人体への影響が懸念されます。消費者が信頼性の高い、衛生管理が徹底された製品を選択する基準を理解することが極めて重要です。この注意事項は、クラゲ料理の安全性を確保するための絶対条件です。

二つ目の主要難関:味の単調さと品質の選択基準の難しさ

加工されたクラゲ料理の短所として、味の単調さが挙げられます。クラゲ自体にはほとんど味がなく、料理の風味はタレや和え物のソースに全面的に依存します。そのため、調理者のスキルや使用する調味料の品質が、料理全体の満足度を大きく左右します。また、市場に出回っているクラゲ製品には品質のバラツキが大きく、選択基準が明確でないと、ゴムのような食感で風味に乏しい「ハズレ」の製品を選んでしまう潜在的問題点があります。良質なクラゲは、透明感があり、均一な厚みと適度な弾力を持っています。購入の際には、原産国、加工方法、見た目の鮮度を注意深く確認する必要があります。

4. 成功的なクラゲ料理活用のための実戦ガイド及び展望(適用戦略及び留意事項含む)

クラゲ料理を最大限に楽しむためには、いくつかの実戦ガイドと留意事項があります。まず、適用戦略として、クラゲの独特の食感を活かす冷製料理に焦点を当てることが成功への鍵です。

実戦ガイド:調理前の「脱塩とアク抜き」が核心

市販されている塩蔵クラゲは、長期保存のために塩分とミョウバンが大量に含まれています。調理の数時間前から真水に浸して繰り返し水洗いし、完全に脱塩とアク抜きを行うことが極めて重要です。この下処理を怠ると、料理全体が塩辛くなり、ミョウバンの渋みが残ってしまい、クラゲ料理の真の魅力を損なってしまいます。完全に脱塩されたクラゲは、沸騰したお湯で短時間(数十秒)茹でることで、さらに食感を引き締めることができます。

留意事項:安全性と品質を最優先する選択基準

繰り返しになりますが、クラゲ料理を選ぶ際の選択基準は安全性と品質です。信頼できるブランドや、衛生管理が徹底された店舗で購入することが必須の留意事項です。クラゲ料理は、適切に処理されれば安心して楽しめる食材ですが、前述の通り、不適切な加工は健康リスクを伴います。製品ラベルに記載された原材料や添加物を注意深くチェックし、できればHACCPなどの認証を受けた製品を選ぶのが賢明な戦略です。

クラゲ料理の未来

今後のクラゲ料理の展望としては、代替シーフードとしての可能性が挙げられます。地球温暖化の影響でクラゲが大量発生する地域が増えており、これを持続可能な資源として活用する研究が進められています。また、加工技術の革新により、より安全で食感のバラツキが少ない製品が市場に出ることで、世界的な認知度と消費量がさらに高まることが予想されます。クラゲ料理は、アジアの伝統的な食文化から、未来の食糧問題を解決する可能性を秘めた食材へと進化を遂げつつあるのです。

結論:最終要約及びクラゲ料理の未来方向性提示

本記事を通じて、クラゲ料理が持つ歴史的な背景、科学的な加工原理、そして経験から導かれる長所と短所について深掘りしてきました。クラゲ料理の魅力は、その低カロリー・高コラーゲンという健康的側面と、他の食材にはない類まれな食感にあることがお分かりいただけたかと思います。しかし、その魅力を安全に、最大限に引き出すためには、適切な前処理と信頼できる製品の選択が不可欠です。

最終的に、クラゲ料理は、単なる珍しい食材ではなく、歴史と科学に裏打ちされた、深い価値を持つ食材です。今後の展望としては、持続可能性の観点からもその重要性が増していくでしょう。新たな加工技術と調理法の開発が進むことで、クラゲ料理は、アジアを超えてグローバルな食文化の中で確固たる地位を築く未来方向性を示しています。読者の皆さんが、この記事で得た専門的な知識を活かし、安全かつ満足度の高いクラゲ料理の体験を得られることを心から願っています。