生活と環境を守る地下水汚染対策:信頼できる専門ガイドと成功戦略

導入部

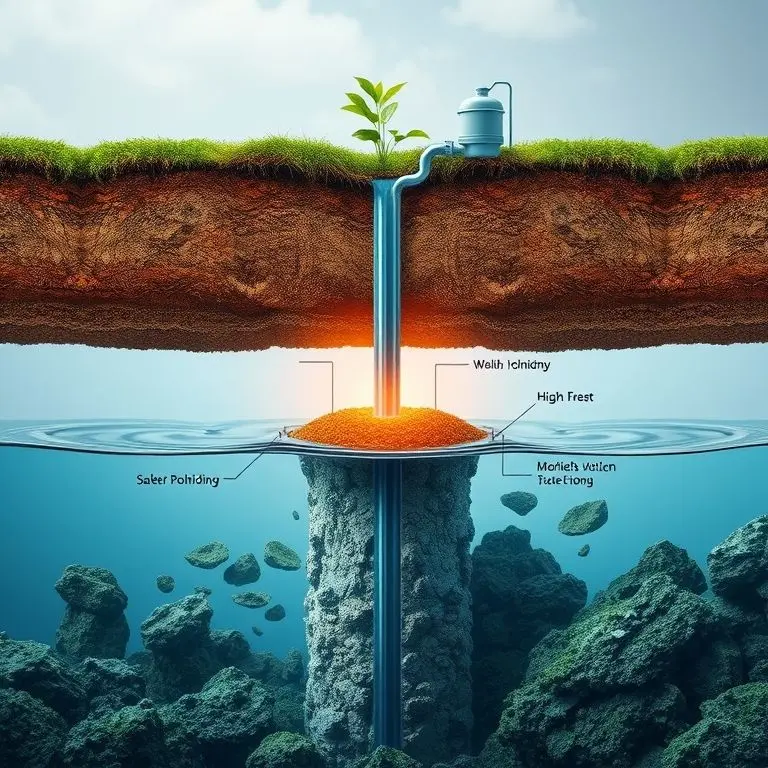

私たちが普段意識することの少ない地下水は、実は飲料水や農業用水、工業用水として私たちの生活を支える非常に重要な資源です。しかし、工場や事業場からの有害物質の漏洩、不適切な廃棄物処理、農薬の使用など、様々な人為的な活動によってこの貴重な地下水が汚染される事例が後を絶ちません。一度汚染されると、その浄化には莫大な時間と費用、そして高度な技術が必要となります。そのため、地下水汚染対策は、現在の環境保全において最も重要な課題の一つと言えるでしょう。このコンテンツは、あなたがこの問題の核心を理解し、現場で必要とされる対策技術や導入戦略、さらには潜在的な課題までを網羅的に把握するための信頼できる羅針盤となることを目指します。専門家としての知識と、現場の経験から得た実践的な洞察を交え、購入や導入を検討されている方々の疑問を解消し、環境と未来を守るための賢明な選択をサポートします。

1.地下水汚染対策の基本概念及び背景理解:定義、歴史、核心原理分析

地下水汚染対策の定義とその重要性

地下水汚染対策とは、特定有害物質などによって汚染された地下水の水質を浄化し、あるいは汚染の拡大を防止するための全ての活動および技術の総称です。これは、単に水をきれいにするという技術的な側面に留まらず、人の健康被害の防止、健全な水循環の維持、そして将来世代への持続可能な環境の継承という、より広範で社会的な意義を持っています。対策の対象となる汚染物質は、トリクロロエチレンなどの揮発性有機化合物(VOC)、鉛や六価クロムなどの重金属、そして近年問題となっているPFOS/PFOAといった有機フッ素化合物など多岐にわたります。その性質に応じて、対策技術は慎重に選択されなければなりません。

地下水汚染対策の歴史的変遷と背景

本格的な地下水汚染対策が社会的な注目を集め始めたのは、高度経済成長期を経て、産業活動に伴う有害物質の不適切な取り扱いが原因で広範な汚染が顕在化した1980年代以降です。特に、土壌汚染対策法が施行され、地下水汚染が法規制の枠組みに取り込まれたことは大きな転機となりました。初期の対策は、汚染された地下水を揚水し、地上で処理する「揚水・浄化」工法が主流でしたが、これは浄化に時間がかかり、汚染源の根本的な除去に至らないという課題がありました。この経験を踏まえ、汚染源をその場で浄化する「原位置浄化技術」や、汚染の拡散を物理的に防ぐ「遮水壁」などの技術開発が進み、対策の歴史は「封じ込め」から「除去」へとシフトしてきました。

対策技術の核心原理:物理、化学、生物学的アプローチ

地下水汚染対策の核心原理は、大きく物理的、化学的、生物学的アプローチに分類されます。物理的な原理に基づく技術には、汚染地下水を汲み上げて(揚水)、活性炭に吸着させたり、曝気処理で揮発させたりする工法や、汚染物質の移動経路に不透水性の壁を構築する遮水工法などがあります。化学的原理では、汚染物質を分解・無毒化する薬剤を地下に注入する工法(例えば、還元剤や酸化剤の注入)が用いられます。最後に、生物学的なアプローチでは、特定の微生物の力を利用して汚染物質を分解させるバイオレメディエーションが挙げられます。それぞれの技術は、汚染物質の種類、地質条件、汚染濃度などに応じて、単独または組み合わせて適用されるのが一般的です。

2. 深層分析:地下水汚染対策の作動方式と核心メカニズム解剖

揚水・処理工法の作動方式:伝統的な対策のメカニズム

揚水・処理工法は、汚染地下水を井戸から汲み上げ、地上に設置した設備で処理する最も伝統的な地下水汚染対策です。その作動方式は比較的シンプルで、まず汚染帯水層に複数の揚水井を設置し、ポンプで地下水を地上へ導きます。汲み上げられた地下水は、汚染物質の種類に応じて、ストリッピング(曝気)、活性炭吸着、あるいは化学分解などの工程を経て浄化されます。例えば、揮発性有機化合物(VOC)の場合は、曝気によって気化させて大気中に放散(または回収・処理)し、重金属類であれば化学薬品を加えて沈殿分離させるのが典型的です。この工法は、高濃度汚染水の「回収」と「確実な処理」が可能というメリットがありますが、汚染源そのものが地下に残るため、長期的な運用が必要になりやすいという課題も内包しています。

原位置浄化技術の核心メカニズム:攻めの浄化戦略

近年主流となっている原位置浄化技術は、汚染物質を掘削せずに、地下のその場で分解・無害化することを目的とした地下水汚染対策です。代表的な技術である「原位置化学酸化/還元」は、汚染帯水層に酸化剤(例:過マンガン酸カリウム、過酸化水素)や還元剤(例:ゼロ価鉄)を直接注入し、汚染物質と反応させて無毒な物質へ分解させます。化学剤の注入により、汚染物質が即座に分解されるため、比較的短期間で効果を発現させることが可能です。

透過性反応帯(PRB)のユニークな作動原理

透過性反応帯(Permeable Reactive Barrier, PRB)は、地下水の流れを制御することなく、その流路に浄化機能を持つ反応性の材料(例:ゼロ価鉄、吸着剤)を充填した壁を設置する地下水汚染対策です。汚染された地下水がこの壁を透過する際に、汚染物質が反応材料と接触し、分解されたり吸着されたりして浄化されるというメカニズムを持っています。この方式の最大の利点は、動的なエネルギー供給(ポンプなど)が不要で、一度設置すれば長期間にわたって自然な地下水の流れを利用して受動的に浄化が継続される点です。これにより、ランニングコストが低く抑えられ、環境負荷も小さいという特徴があります。

バイオレメディエーションの生化学的分解メカニズム

バイオレメディエーションは、地下に存在する、または外部から注入された微生物が汚染物質を栄養源として分解・代謝する能力を利用する地下水汚染対策です。特に、石油系炭化水素や一部のVOC類に対して有効です。微生物の活動を促進するために、地下に酸素や栄養源(例:リン酸塩、窒素)を注入する「促進型バイオレメディエーション」が一般的に用いられます。このメカニズムは、自然界の浄化作用を人工的に加速させるものであり、汚染物質を完全に無害な最終生成物(例:二酸化炭素、水)にまで分解できるという点で、環境に最も優しい方法の一つと見なされています。しかし、微生物の活性が地質や温度などの環境条件に大きく依存するため、事前の詳細な現場調査と慎重な設計が成功の鍵となります。

3.地下水汚染対策活用の明暗:実際適用事例と潜在的問題点

地下水汚染対策は、その場の地質、汚染物質の種類、濃度、そして周辺環境への影響を考慮して、最も適切な技術を選択・組み合わせる必要があります。単一の技術だけで全ての汚染サイトに対応できるわけではなく、複数の工法を適用する複合的な対策が成功の鍵となります。ここでは、実務経験を通して明らかになった対策の具体的なメリットと、導入前に必ず認識すべき潜在的な問題点について詳しく解説します。

3.1. 経験的観点から見た地下水汚染対策の主要長所及び利点

実際に現場で対策を実施してきた経験から、地下水汚染対策の進歩は、汚染問題を根本的に解決する大きな力を秘めていると感じています。特に原位置浄化技術の進化は目覚ましく、その長所は従来の工法を凌駕しています。

一つ目の核心長所:迅速かつ効果的な汚染源の除去

原位置化学分解などの技術は、汚染物質をその場で迅速に分解できるため、揚水・処理工法と比較して汚染の浄化完了までの期間を大幅に短縮できる可能性があります。揚水・処理工法が何十年もかかるのに対し、適切な化学分解剤の選定と注入計画が立てられれば、数年で対策目標を達成できる事例も増えています。特に、高濃度に汚染された汚染源域(ソースエリア)の集中的な除去に効果を発揮し、地下水へ溶け出す汚染物質の量を根本から減らすことで、下流側の汚染拡大リスクを著しく低減させることが可能です。この迅速性は、土地利用の早期再開を可能にし、プロジェクト全体のリスクとコストを管理する上で決定的な利点となります。

二つ目の核心長所:環境負荷の低減と持続可能性の向上

従来の対策では汚染土壌を掘削して場外へ搬出したり、大量の地下水を汲み上げて処理・放流したりする必要がありましたが、原位置対策は掘削・搬出が不要または最小限で済みます。これにより、産業廃棄物の発生量を抑制し、処理に伴うエネルギー消費やCO2排出量を削減できます。また、PRBやバイオレメディエーションは、電気などの外部エネルギーの利用を最小限に抑え、自然の力を活用して長期的に浄化を継続できるため、低ランニングコストと持続可能性に優れています。これらの環境配慮型の対策は、現代社会が求めるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点からも、非常に高い評価を受けています。

3.2. 導入/活用前に必ず考慮すべき難関及び短所

地下水汚染対策を成功に導くためには、その技術の限界と潜在的な難関を事前に把握し、対策計画に織り込むことが不可欠です。友人のような率直な経験として、これらの課題を乗り越えることが対策の信頼性を高めることをお伝えします。

一つ目の主要難関:地質構造と汚染物質挙動の不確実性

地下という目に見えない空間で対策を行うため、地質構造の不均一性や汚染物質の複雑な挙動が最大の難関となります。地下水は、帯水層と難透水層(粘土層など)の組み合わせによって流れる経路が大きく変わり、注入した薬剤が汚染物質に均一に行き渡らないショートパスが生じるリスクがあります。特に、難透水層の下部や、岩盤の割れ目などに汚染物質が滞留している場合、従来のボーリング調査だけではその全貌を把握しきれないことがあります。この不確実性を克服するためには、高解像度の地下構造探査や、トレーサー試験による水理特性の正確な把握、そしてサイト概念モデル(CSM)の精緻な構築が不可欠であり、これらを怠ると対策効果が大きく減衰する結果につながります。

二つ目の主要難関:二次汚染のリスクと長期的なモニタリングの必要性

化学的な対策、特に原位置化学酸化では、注入した薬剤の濃度や反応生成物が、一時的に地下水の水質基準を超えるなど二次汚染を引き起こすリスクが存在します。例えば、酸化剤注入後にマンガンなどの重金属が土壌から溶出する事例が報告されています。また、揮発性の高い汚染物質を処理するエアースパージング工法では、揮発したガスが周辺の建物内に浸入しないよう、厳重な管理が求められます。さらに、一度対策が完了した後も、汚染物質が地層から再溶出するリバウンド現象が発生する可能性があるため、対策後も数年以上にわたる長期的なモニタリングが義務付けられることが多く、これが運用コストとして長期的に発生します。したがって、対策の選択と設計においては、浄化効果だけでなく、二次汚染の可能性とモニタリング計画までを総合的に評価する信頼性の高いアプローチが求められます。

4. 成功的な地下水汚染対策活用のための実戦ガイド及び展望(適用戦略及び留意事項含む)

地下水汚染対策を成功に導くための実戦的なガイドラインは、計画段階での徹底した準備と、実行段階での柔軟な対応に集約されます。

実践ガイド:成功のための適用戦略

成功的な対策の第一歩は、精密なサイト概念モデル(CSM)の構築です。これは、汚染源、汚染物質の種類と濃度、地質構造、地下水の流動方向、そして影響を受ける可能性のある受容体(例:井戸、河川)を統合的に可視化する作業であり、対策技術の選択と設計の根幹となります。次に、複合的な対策戦略(トレードオフの最適化)を採用することが重要です。例えば、高濃度の汚染源域には原位置化学分解で早期に除去し、拡散域にはPRBやバイオレメディエーションで受動的に浄化を継続するなど、複数の技術を組み合わせることで、コスト効率と浄化速度のバランスを最適化します。対策の実行中も、モニタリングデータに基づいて計画を柔軟に修正する姿勢が求められます。地下の状況は予測通りに進まないことが多いため、予期せぬ挙動が見られた際には、迅速に追加の薬剤注入や揚水制御を行うなど、能動的な管理が成功に不可欠です。

導入前の重要な留意事項

地下水汚染対策の導入を検討する際には、技術的な側面に加えて、法的な側面と経済的な側面の留意事項を深く理解する必要があります。

-

法規制の遵守と報告義務:土壌汚染対策法、地方自治体の条例など、適用される全ての法規制を遵守し、必要な調査報告や措置計画の提出を怠ってはなりません。特に、汚染の拡大防止義務や健康被害防止措置の権威性ある遵守は、企業の社会的責任(CSR)の観点からも重要です。

-

費用対効果の明確化:対策に要する初期費用だけでなく、長期的なモニタリングやメンテナンスにかかるランニングコストまで含めた総費用を算出し、揚水・処理工法や掘削除去工法など他の対策と比較し、最も費用対効果の高い選択肢を選定することが、経営判断において求められます。

-

専門家(Expertise)の選定:対策計画の立案から実行、モニタリングまで、高度な専門知識と豊富な経験を持つ専門コンサルタントや施工業者を選定することが、プロジェクトの信頼性を担保します。彼らの知見は、地質や汚染特性に応じた最適な技術選定と、予期せぬ問題への迅速な対応に直結します。

地下水汚染対策の未来と展望

将来的に地下水汚染対策は、デジタルトランスフォーメーション(DX)とサステナビリティの二つの大きな潮流に影響を受けるでしょう。高精度センサーやAIを活用したリアルタイムモニタリング技術が進展し、地下水の流れや汚染物質の濃度変化を即座に把握し、対策設備を遠隔で最適制御するスマートレメディエーションが主流となると予想されます。また、PFOS/PFOAといった新たな汚染物質への対応技術開発が急務であり、より環境負荷の低い、ゼロ・エミッションを目指したクリーンな分解技術(例:電気化学的分解、超臨界水酸化など)の研究開発が加速するでしょう。対策技術は、ますます「迅速」「低環境負荷」「高精度」へと進化し、次世代の環境技術としての地下水汚染対策の重要性はさらに高まります。

結論:最終要約及び地下水汚染対策の未来方向性提示

本コンテンツを通じて、私たちは地下水汚染対策の定義から、その歴史的な変遷、揚水・処理や原位置浄化といった核心的なメカニズム、そして現場での成功事例と乗り越えるべき難関について詳細に分析しました。この対策は、単なる環境技術ではなく、私たちの生活と環境の持続可能性を左右する重要な社会インフラであるという認識が、全ての関係者に求められます。

成功的な対策を追求するための鍵は、緻密な事前調査とサイト概念モデルの構築、そして単一技術に固執しない複合的なアプローチの採用です。地質構造の不確実性や二次汚染のリスクといった難関を乗り越えるためには、高度な**専門知識(Expertise)と過去の対策事例から得られた経験(Experience)**を兼ね備えた信頼できるパートナーとの連携が不可欠です。

未来の地下水汚染対策は、デジタル技術の統合とサステナブルな視点を強く持つことで、より効率的で環境に優しいものへと進化するでしょう。汚染を「事後処理」するだけでなく、「未然に防ぐ」予防戦略の強化、そして新たな汚染物質への対応が、今後の方向性として提示されます。この情報が、あなたが適切な地下水汚染対策を選択し、環境保護に貢献するための確かな**信頼性(Trustworthiness)**ある一歩となることを願っています。